1. 学科简介

1.1创建目标

昆明理工大学生物学学科瞄准生物学基础和人口健康关键科学问题,强化原始创新,以培育和发展新兴生物医药人才和产业技术,服务“健康中国2030战略”需求为总体目标。学科以灵长类生物医学为国际优势特色,充分发挥云南生物医药资源地域优势,理工结合,强化学科交叉融合,协同医学、药学、食品、化学、材料和信息等学科,以一流党建为引领,全面引培一流师资队伍、建设一流人才培养体系、取得一流科研成果,为云南省和全国生物医药行业发展做出一流社会贡献,做好面向南亚东南亚及全球的国际合作与学术交流,全面提升昆明理工大学生物学学科综合实力,建设引领生物医领域发展的世界一流学科。

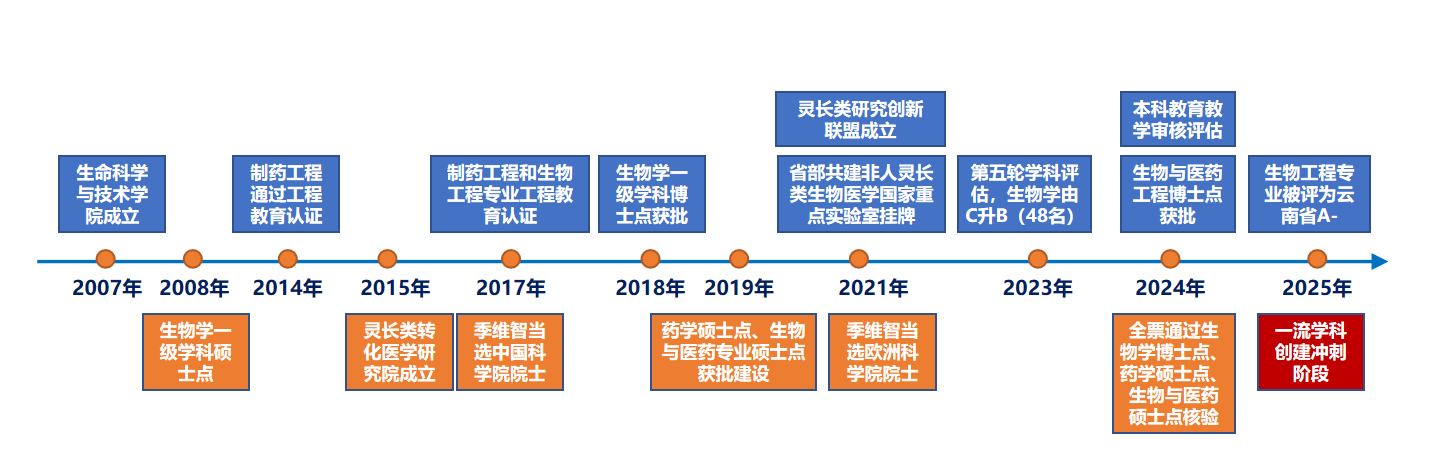

1.2发展历史

2007年生命科学与技术学院成立,2008年获批生物学一级学科硕士点,2014 年制药工程通过工程教育认证,2015年灵长类转化医学研究院成立,2017年季维智研究员当选中国科学院院士,同年制药工程和生物工程专业通过工程教育认证。2018年生物学一级学科博士点获批,2019年药学硕士点、生物与医药专业硕士点获批建设。2021年灵长类研究创新联盟成立,省部共建非人灵长类生物学国家重点实验室挂牌,季维智研究员当选欧洲科学院院士。2023年第五轮学科评估,生物学由C到B。2024年通过本科教育教学审核评估,获批建设生物与医药专业学位博士点,全票通过生物学博士点,药学、生物与医药硕士点核验;2025年生物工程专业被评为云南省A-专业。

1.3学科概况

学科通过理工结合、本硕博贯通,突出优势、面向未来,实现了多学科协同联动、综合实力提升显著、蓬勃发展的态势。

学位 |

专业类别/一级学科 |

专业方向 |

学士

|

生物工程类 |

生物工程 |

化工与制药类 |

制药工程 |

硕士

|

生物学 |

植物学、动物学、微生物学、生物化学与分子生物学、神经生物学、细胞生物学、遗传学、发育生物学、生物物理学 |

生物与医药(专) |

生物技术与工程、制药工程、食品工程 |

药学 |

生药学、药物化学、药物分析、药剂学、药理学 |

博士

|

生物学 |

动物学、植物学、生物化学与分子生物学、细胞生物学、发育生物学、微生物学、遗传学、神经生物学、AI赋能的生物资源开发与生物信息学 |

生物与医药(专) |

灵长类转化医学工程、生物技术与工程、制药工程、食品工程 |

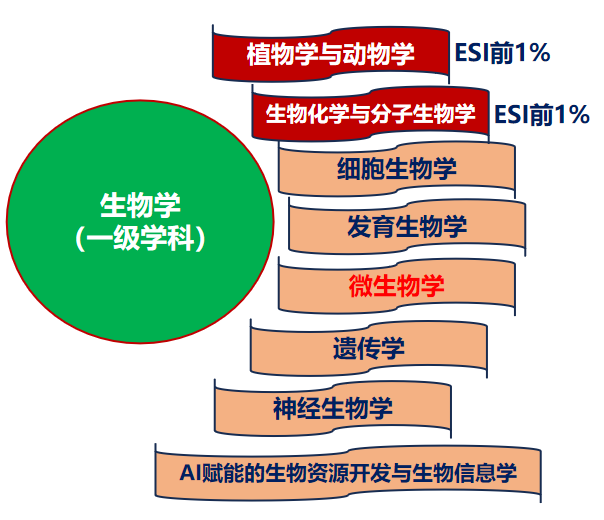

生物学一级学科包含9个二级学科,1个特色优势学科。现已形成结构合理、特色鲜明、定位清晰的学科构架。

发展出了3个特色优势学科方向:灵长类生物医学,高原特色生物医药资源开发与利用,西南边境跨境传染病防控。

植物学与动物学、生物学与生物化学、分子生物学和遗传学进入ESI前1%。

1.4 学科特色及优势研究方向

坚持四个面向、突出资源优势,主要发展灵长类生殖与发育调控、干细胞与组织器官再生、动物模型与疾病和生物医药资源开发利用4个方向。

特色学科方向和重点领域 |

主干学科及二级学科 |

所面向生物学前沿及创新点 |

支撑现有产业和新兴产业培育 |

灵长类生殖与发育调控 |

发育生物学 动物学 细胞生物学 |

面向世界科技前沿,回答人类生命发生和衰老是当前生物学研究最前沿热点和永恒话题 |

基础研究,产出重大创新成果 |

干细胞与组织器官再生 |

细胞生物学 生物化学与分子生物学 |

面向世界科技前沿和国家重大需求,干细胞和生物材料的交叉研究是当前全球生物医学研究热点 |

以干细胞为代表的生物治疗是当前引领生物技术革命和产业浪潮的源头之一 |

动物模型与疾病 |

动物学 遗传学 神经生物学 |

面向世界科技前沿和人民生命健康,基因编辑技术建立灵长类复杂疾病动物模型是探索人类复杂疾病机制和开发治疗手段的关键 |

灵长类动物本身是生物医药创新科技战略资源,灵长类动物模型是基因治疗、干细胞治疗和新药研发走向临床的关键 |

生物医药资源 开发利用 |

植物学 微生物学 生物化学与分子生物学 |

面向经济主战场和人民生命健康,以民族药配方和特色生物资源为基础,开发病毒性疾病创新药物应对国家突发事件 |

实现从药物靶点、成药分子、分子优化、药效研究、临床前评价、临床研究到产业化的全链条覆盖 |

1.5 生物学支撑力量

生物学学科体系清晰、二级学科师资队伍完备。

一级学科:生物学,季维智院士担任学科带头人 |

二级学科 |

学科负责人 |

动物学 |

季维智、司维 |

植物学 |

苏都、崔秀明 |

生物化学与分子生物学 |

陈正军、徐天瑞 |

细胞生物学 |

张传茂、李天晴 |

发育生物学 |

谭韬 |

微生物学 |

徐军伟、林连兵 |

遗传学 |

牛昱宇、康龙丽 |

神经生物学 |

陈永昌、白洁 |

AI赋能的生物资源开发与生物信息学 |

杨野、代绍兴 |

2.工作成效

2.1 学科实力不断提升, 以顶尖人才为引领,以重大原创成果为支撑,综合实力提升至国内生物学领域前列

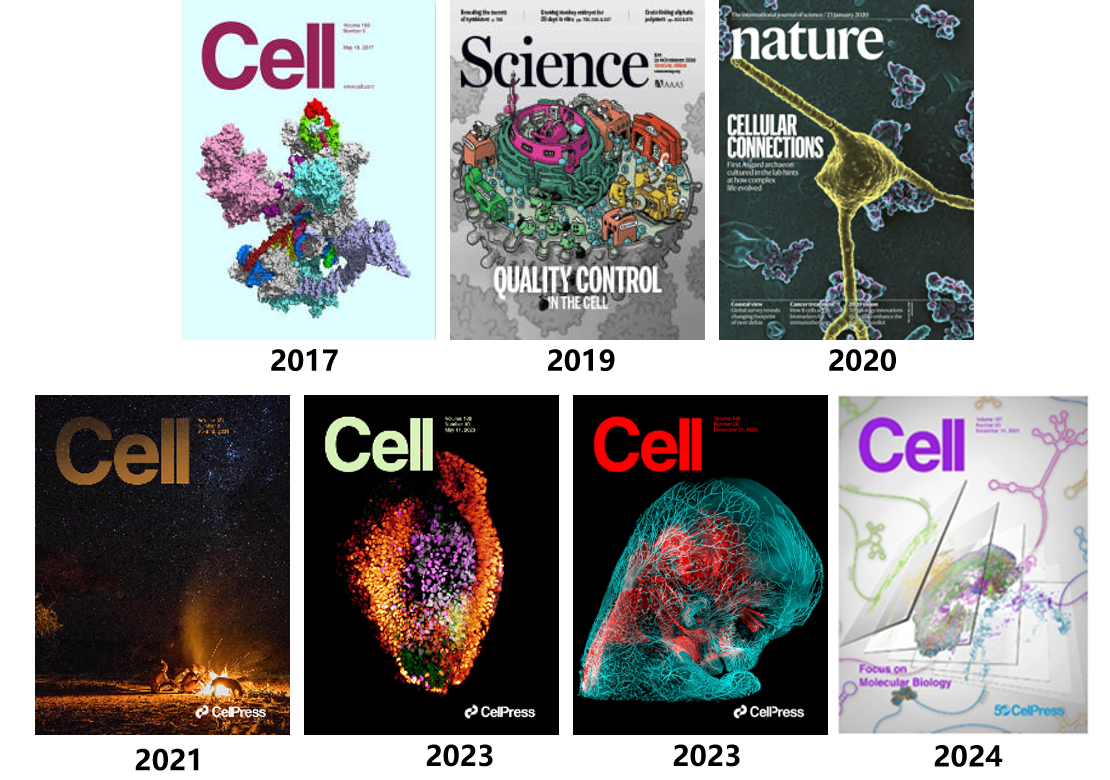

(1)季维智院士入选Cell出版社50周年庆推出的“全球科学50人”专栏。

(2)师资队伍建设成效显著,学科形成了以季维智院士为学科总带头人, 汇聚国家自然青年基金A类获得者、国家重大人才工程特聘教授、国家重点研发计划首席科学家、神农英才等国家级人才和省部级人才为骨干的高层次师资队伍。2025年,灵长类生物学教师团队入围第四批“全国高校黄大年式教师团队”创建示范活动。

(3) 人才自主培养成效显著。

谭韬教授获2024年杰出青年科学基金支持。

陈永昌教授获2021年杰出青年科学基金支持、2024 年云南省科技领军人才。

徐天瑞教授2024年获云岭学者项目。

牛昱宇、司维、李天晴、陈永昌先后主持重点研发计划项目5项。

(4) 从北京大学引进的张传茂教授组建了细胞稳态与生命健康研究院,制定了《昆明理工大学细胞稳态与生命健康研究院人才(学科)特区建设规划方案》。为人才引进奠定了基础,形成高端人才集聚效应。

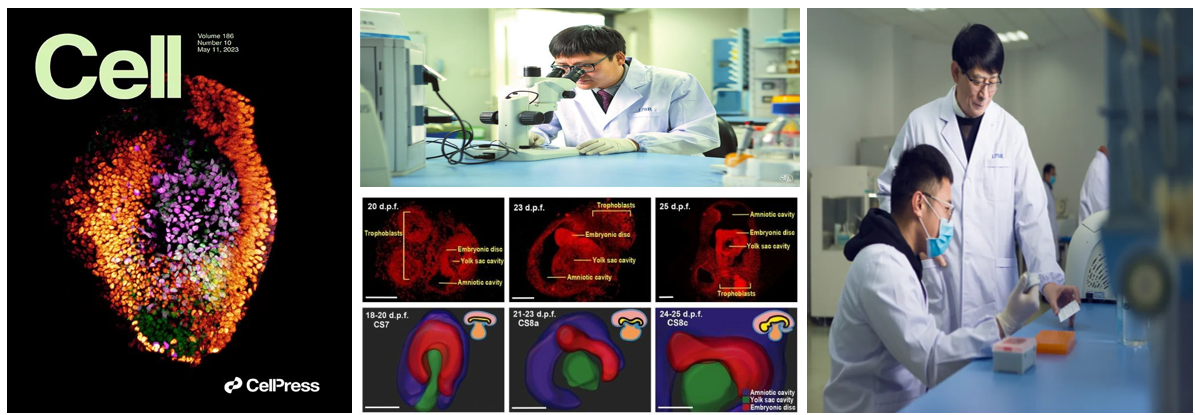

(5)在灵长类基因编辑、疾病模型与机制、早期胚胎发育上取得系列突破,发表7篇CNS主刊,近20篇子刊等权威论文。

2.2人才培养成效显著,新增生物与医药专业学位博士点,获国家一流本科课程认定,研究生培养质量突出。

(1)2024年,获批建设生物与医药专业学位博士点,主要包括灵长类转化医学、生物技术与工程,制药工程和生物工程4个方向,由生命科学与技术学院、灵长类转化医学研究院、和食品科学与工程学院共同建设。

专业学位领域(方向) |

列入《急需学科专业引导发展清单(2022 年) |

灵长类转化医学工程 |

骨干教师:季维智、李天晴、谭韬、王骄健、石宏 面向国家重大需求和全球生物医学研究热点,利用灵长类生物资源优势开展干细胞药物、类器官/类胚胎系统、基因治疗药物和天然药物的转化医学研究 |

生物技术与工程 |

骨干教师:牛昱宇,陈永昌、林连兵、冯悦、陈奇、徐军伟 面向世界科技前沿和热点,利用云南省特色动物、植物和微生物资源,开展基因工程改造及产业化应用 |

制药工程 |

骨干教师:李蓉涛、崔秀明、许敏、徐天瑞、杨野、向诚 面向人民生命健康和产业需求,从全产业链开展云南道地药材规范化栽培、产地加工及新型饮片炮制关键技术开发;构建和优化药物分子及分子探针技术体系 |

生物工程 |

骨干教师:庄永亮、易俊洁、蔡圣宝、程桂广、曹建新 面向食品安全及日益丰富的特色食品需求,充分发挥云南特色食品资源优势开展食品的物理和生化加工、装备智能化、功能因子稳态、长效高质保鲜、多酚多肽和多糖等营养成分定向制备、副产物综合利用 |

(2)2023年,基因工程获国家一流本科课程,是一流本科建设的标志性成果。学科多年来以专业建设为基础,不断深化改革,加强课程内涵建设,推动课程质量提升,加快建设与新时代人才培养需求相适应、与新技术相融合、与教育教学方式方法改革相配套的教育教学模式与机制,切实提高人才培养质量。

(3) 拔尖创新人才培养成果丰硕。吴颖超同学获得2022年度全国优秀共青团员,保永莉同学获评2022年度“全国大学生自强之星”奖学金,张婷同学获得2025年度云南省“最美大学生”。杨林宇同学获得第十八届挑战杯主体赛特等奖,肖蒲豪同学获得2023年中国国际大学生创新大赛金奖。

2.3社会贡献力不断增强,服务国家战略与区域发展成效显著。

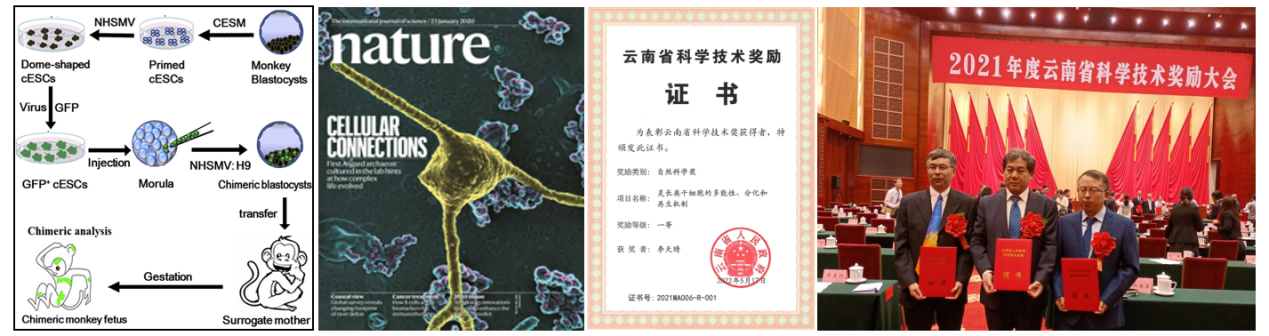

(1) 突破干细胞临床应用瓶颈,全球首次实现猴干细胞嵌合体构建,证实灵长类干细胞体内多能性,推翻“猴干细胞无法形成嵌合体”理论误区;系统阐明干细胞多能性维持机制,揭示心肌/神经细胞分化及神经干细胞脑部再生规律,奠定灵长类器官再生研究理论基础。推动我国在干细胞基础研究与转化应用领域占据国际前沿(获云南省自然科学一等奖)。

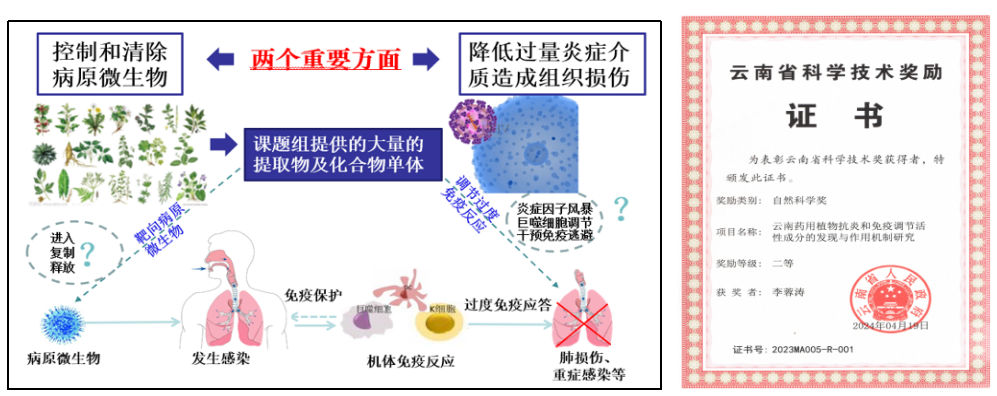

(2) 解码中药“清热解毒”理论科学内涵,成果支撑6项民族药开发,推动云南生物医药创新与乡村振兴,彰显中医药服务"健康中国"的科技价值(获云南省自然科学二等奖)。

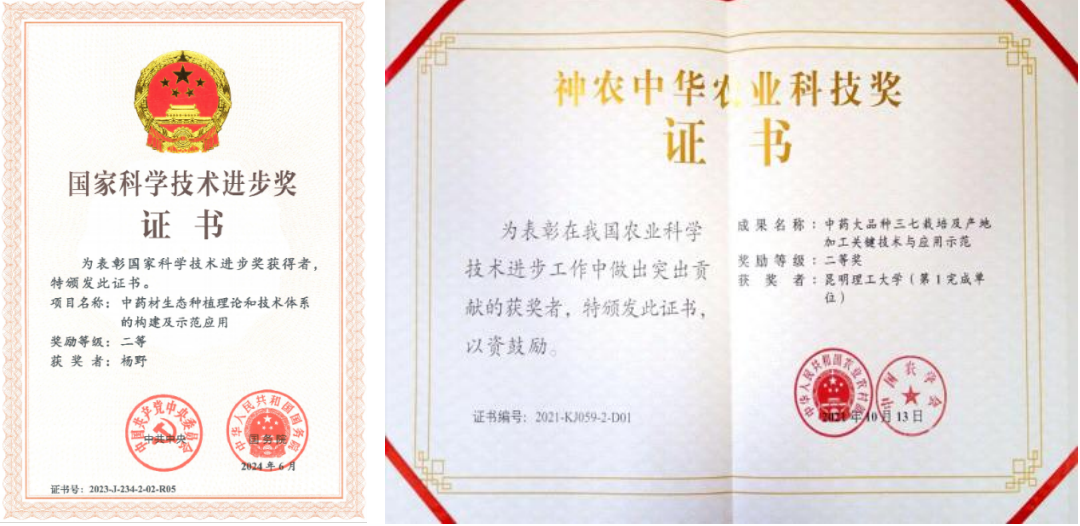

(3) 三七生态种植实现全产业链革新,攻克了连作障碍、质量溯源等难题,建立了绿色栽培技术体系(获农业农村部神农中华农业科技二等奖,国家科技进步二等奖)。

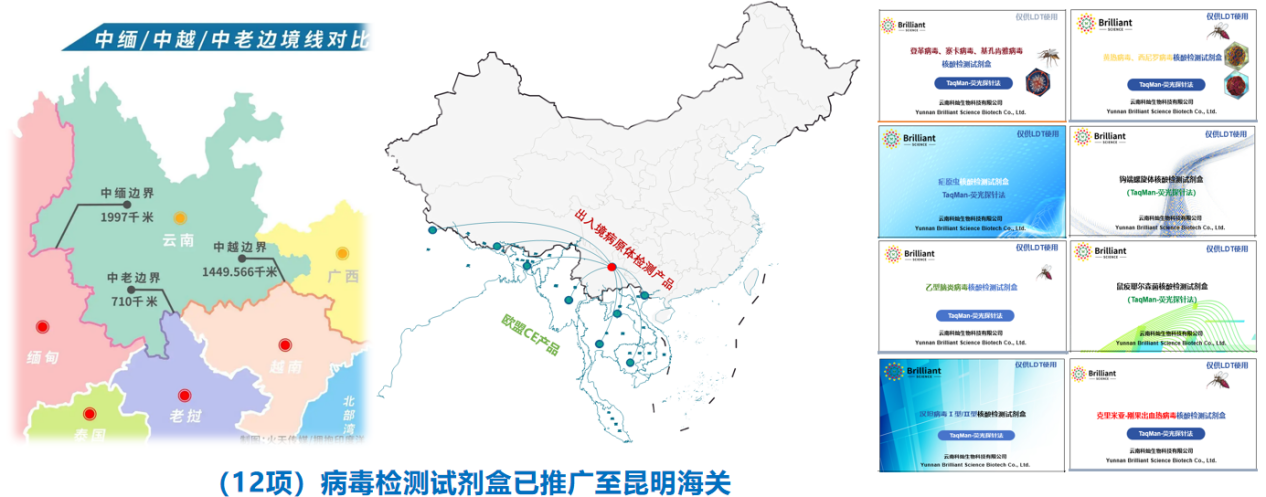

(4) 筑牢西南边境生物安全屏障,研发出新型PCR技术获欧盟CE认证,开发10项三类医疗器械;以技术革新驱动产业升级,形成“标准引领-经济增效-民生保障”的全链条社会服务模式。

2.4 国际影响力不断扩大,形成全球生物医学合作网络。

(1)季维智院士团队针对人类胚胎发育和人口健康的基础科学问题,解密人类早期发育的黑匣子,发表系列开创性研究论文(Nature 2020,Cell 2021,Cell 2023),入选中国生命科学十大进展。

(2) 连续举办十届灵长类生物医学国际研讨会,大力推动生物医学研究原始创新和产业转化的国际合作,扩大了学科的国际影响力。

2.5成效总结

生物学学科立足云南、面向行业、辐射两亚,学科实力不断提升、社会贡献力逐步凸显、国际影响力持续扩大。生物学发展快速强劲、高端人才集聚效应初步形成,重大成果不断涌现,在“健康中国2030战略”中持续书写云南篇章。