高反应活性的邻苯碳醌(o-QDMs)和邻亚甲基苯醌(o-QMs)作为有机反应中的关键活性中间体,以及天然产物生物合成过程中的重要中间体,一直备受科研人员的关注。在有机合成领域,尤其是天然产物全合成方面,它们得到了广泛而深入的研究与应用。因此,发展邻苯碳醌(o-QDMs)和邻亚甲基苯醌(o-QMs)的产生新方法以及转化途径,具有重要的科学研究意义。近两年来,李蓉涛/罗和江团队在邻苯碳醌和邻亚甲基苯醌的产生和转化方面取得了一系列进展。

进展一

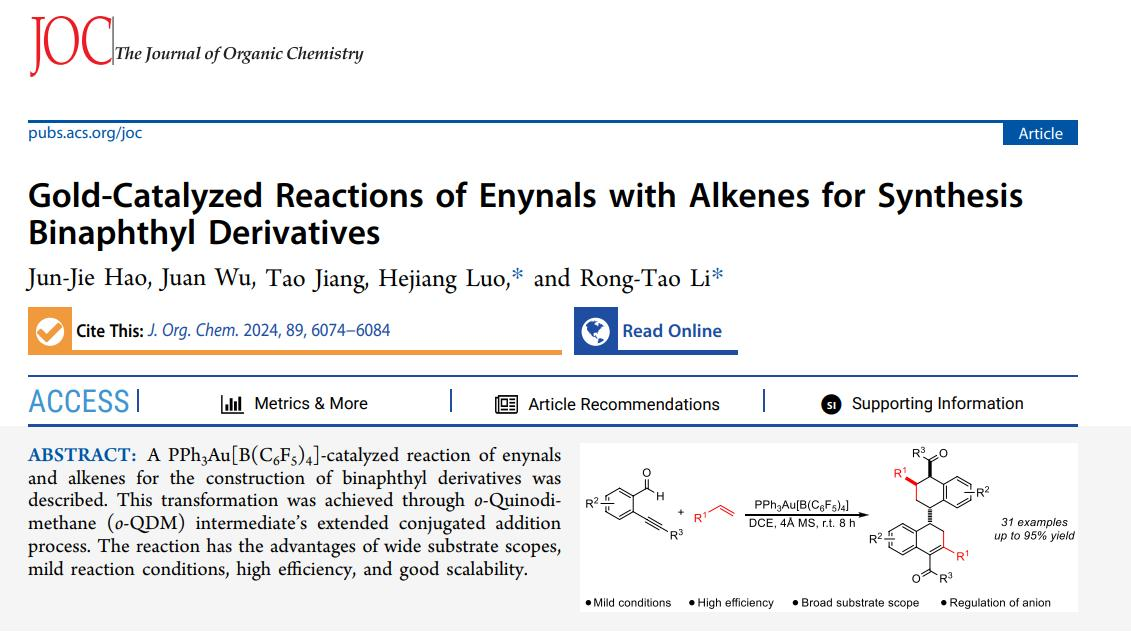

过渡金属催化烯炔醛与烯烃反应,是产生邻苯碳醌(o-QDMs)的重要方法之一。然而,文献报道显示,通过该方法产生的邻苯碳醌(o-QDMs)主要进行了分子间的Diels-Alder(DA)反应,其二聚反应尚未实现。2024年,李蓉涛/罗和江团队通过阴离子调控,成功实现了金催化烯炔醛与烯烃反应生成邻苯碳醌(o-QDMs)并发生二聚的反应。该反应具有诸多优点,如底物适用范围广泛、反应条件温和、反应效率高以及可放大性良好等(J. Org. Chem. 2024, 89, 6074−6084)。

进展二

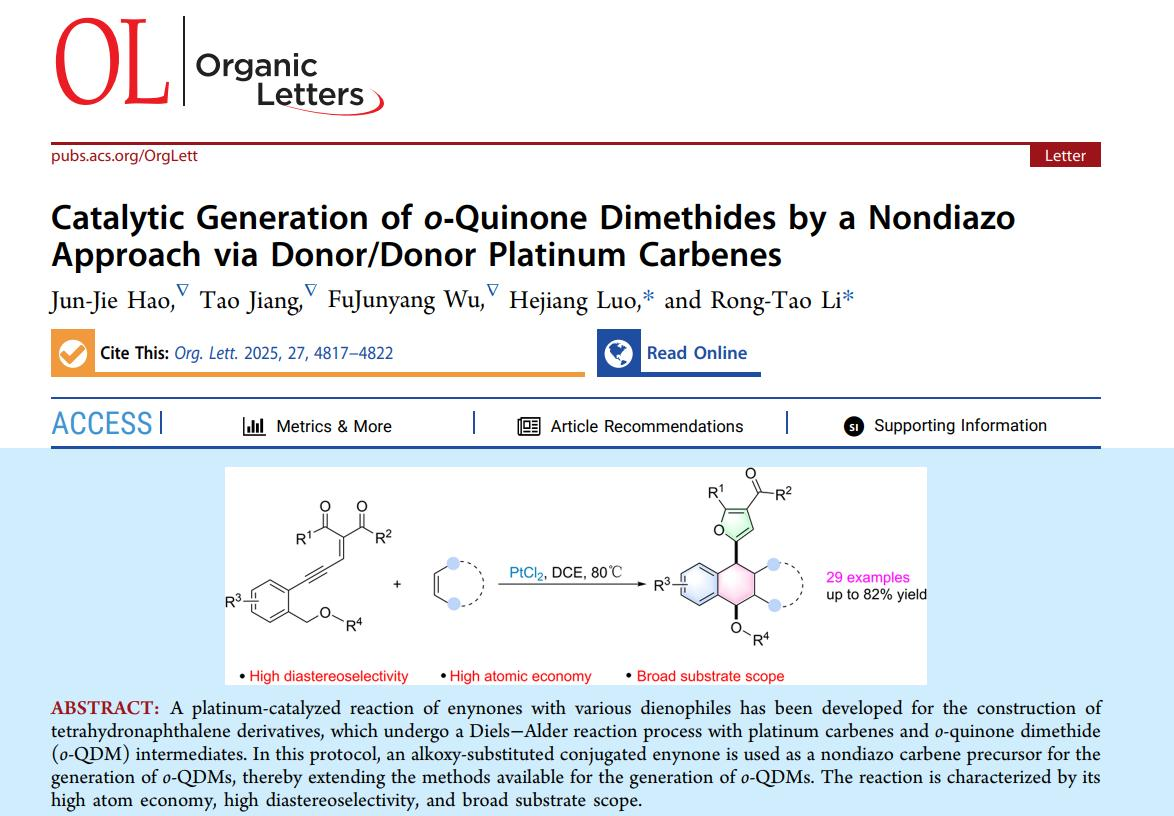

发展基于邻苯碳醌(o-QDMs)的产生新方法以及实现新的转化途径,同样具有至关重要的意义。然而,目前能够在温和条件下产生邻苯碳醌(o-QDMs)的方法相对较少。2025年4月,该团队通过双供体铂卡宾的非重氮途径,成功实现了邻苯碳醌(o-QDMs)的催化生成和环化反应。该反应以邻烷氧基的共轭烯炔酮作为原料,在铂催化下,于温和的反应条件下转化为邻苯碳醌,并进一步由亲双烯体捕捉,从而产生四氢萘衍生物。此反应具有底物适用范围广、非对映体选择性好等优点,最高产率可达82%。该方法为邻苯碳醌的产生拓宽了新的途径(Org. Lett. 2025, 27, 4817-4822)。

进展三

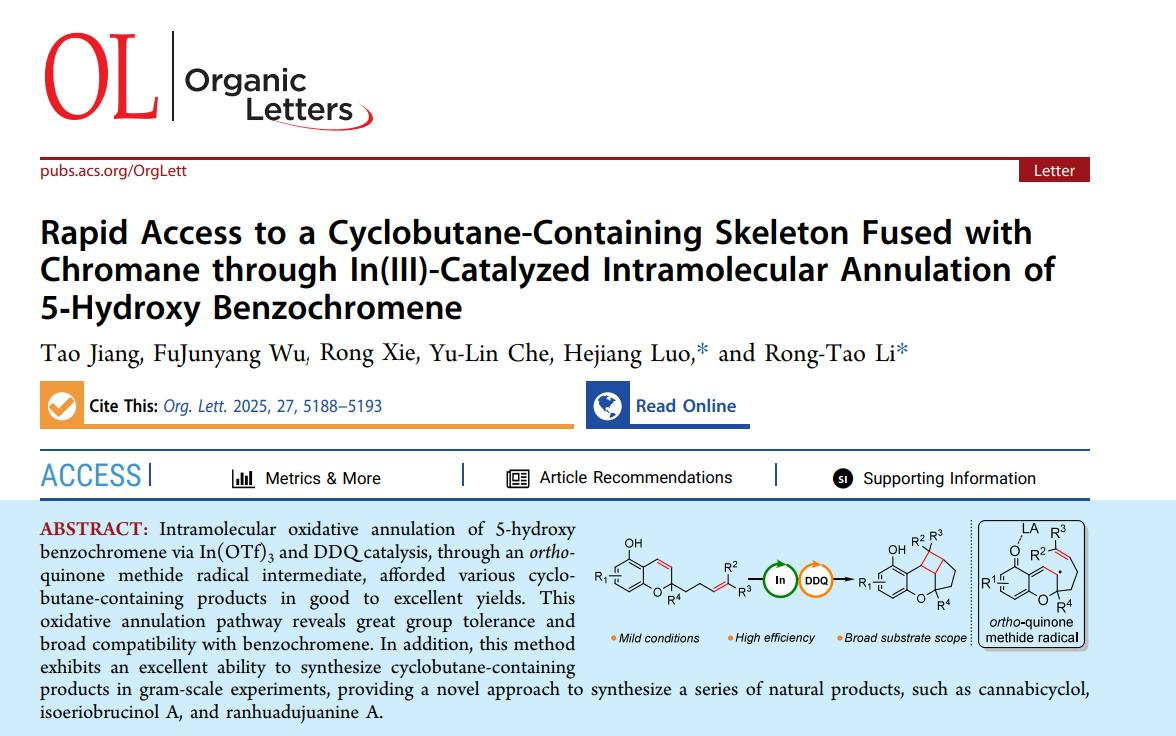

邻亚甲基苯醌(o-QMs)作为另一类重要的活性中间体,在天然产物的合成中得到了广泛应用。最近,该团队成功发展了一种In(OTf)₃和DDQ协同催化高效合成含环丁烷的色满稠合结构分子的新方法,并将该方法成功应用于稀有大麻素大麻环酚(Cannabicyclol, CBL)及其衍生物的合成。该方法实现了从商业可得的丰产天然产物到稀有天然产的转化(Org. Lett. 2025, 27, 5188 - 5193)。

在最新研究中,该团队提出了一种In(OTf)₃与DDQ协同催化的策略。通过5-羟基苯并色烯的分子内氧化自由基环化,实现了含环丁烷色满稠合结构(CCFAC)的高效合成,并将其直接应用于大麻环酚(CBL)等天然产物的快速制备。

主要创新点:

(1)催化剂用量少且环境友好:仅需催化量的In(OTf)₃与DDQ(传统方法需要当量催化剂),大幅降低了对环境的负担;反应条件温和,在室温下即可进行,操作简单便捷。

(2)高产率与普适性:该反应能够覆盖烷基、芳基、杂芳基等多种取代基,最高产率可达88%;成功构建了6/5/4稠合螺环四环骨架,非对映选择性优异(>20:1 dr)。

(3)可放大性良好:克级规模反应的产率稳定(73%);通过点击化学、交叉偶联等策略,能够快速构建含CBL骨架的药物类似物库。

(4)反应机理明确:研究证实,该反应通过邻苯醌自由基中间体进行。

(5)应用范围广泛:该方法已成功用于多种天然产物的合成,例如大麻环酚(Cannabicyclol,CBL)、iso-eriobrucinol A和Ranhuadujuanine A的合成。

结论

李蓉涛/罗和江团队在邻苯碳醌(o-QDMs)与邻亚甲基苯醌(o-QMs)的生成及转化领域取得了系列进展。这些成果不仅为两类高活性中间体的产生和转化发展了新的策略,更在天然产物合成领域展现出了应用价值。目前,研究团队正推进该方法系在天然产物全成中的深度应用,并积极拓展至其他高活性中间体的催化转化研究。通过持续的方法学创新与技术迭代,团队致力于实现从易得天然产物出发,高效构建结构多样的稀有天然产物及其衍生物库,为创新药物发现提供关键支撑。

该系列工作发表在2024年的The Journal of Organic Chemistry(J. Org. Chem. 2024, 89, 6074-6084)和2025年的Organic Letters(Org. Lett. 2025, 27, 4817-4822;Org. Lett. 2025, 27, 5188-5193。 )杂志上,昆明理工大学生命科学与技术学院李蓉涛教授和罗和江老师为论文共同通讯作者,论文第一作者是昆明理工大学2021级硕士研究生郝俊杰和2022级硕士研究生蒋涛同学,2023级硕士研究生吴扶君洋参与了部分工作。该工作得到了国家自然科学基金和云南省基础研究基金的支持。